神経のない歯は非常にリスクが高いです。

後で詳細を記載しますが、

神経のない歯は、非常に脆いので折れることが高頻度で起こります。

折れた場合には、保存が難しくなることが多いです。

もちろん折れた部位や

折れてからの期間にもよりますが、

保存が可能な場合もありますが、

抜歯となることが多いのが この歯根破折です。

抜歯というのは患者様にとっても

最も嫌なことです。

できるかぎり抜歯は避けたいものです。

しかし、神経のない歯であるかぎり折れる(歯根破折)を100%避けることは難しいことであり、

歯根破折の可能性はあるのです。

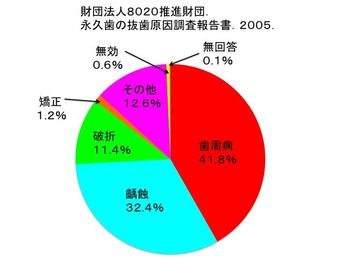

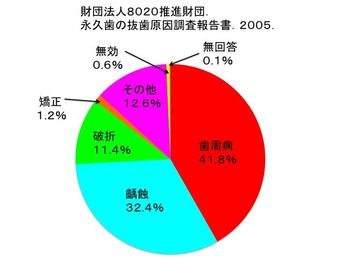

2005年の 永久歯の抜歯原因 報告書によると

抜歯された歯の約11%は、歯根破折となっています。

私の経験上、

もっと多いのではないかと思います。

以下はこのブログでもよく解説する話なのですが、

神経がない歯の経過データです。

神経がない歯の生存率についての研究論文は多くありますが、

約5~30年と言われています。

えー

と思われるかもしれません。

もちろん神経のない歯であっても

数十年と長く維持されている歯も多くあります。

その反面

神経を取った後に 1年も経過しないうちにダメ(抜歯)となるケースもあるのです。

神経のない歯の生存率が約5~30年ということは、

20歳で神経を取った人は、

25歳~50歳程度で歯がダメ(抜歯)になる確立が高いということです。

それだけ神経のない歯の将来性は低いのです。

また、神経がない歯に

被せ物(セラミック、金属冠) や 差し歯、ブリッジを行った場合、

その被せ物は約7~8年でトラブルが起こると言われています。

もちろんこれは平均的なデータであり、

必ず神経のない歯の被せ物が7~8年でダメになるわけではありません。

被せ物の精度にもよりますし、

ブロッジ 等の 被せ物装着後の清掃管理や

虫歯のリスク等によっても大きく変わってきます。

歯が長く維持されることは、

けして神経がある ない ということだけではありません。

ただし、

神経がない歯は、

神経がある歯と比較すると

圧倒的にトラブルが多いのが事実です。

以下は、神経がない歯の代表的なトラブルです。

1.歯根破折を起こす!

これは先に説明したことです。

歯根破折(歯の根が折れる、亀裂が入る)です。

神経のない歯はもろく 通常の咬む力でも割れてしまうことがあります。

こうした状態を患者さんに説明する際に

” 木 ” に例えてお話しすることがあります。

生き生きとした木はたたいたり、蹴ったりしても折れたりすることはありませんが、

枯れた木は折れる可能性があります。

神経を取った歯も枯れた木と同じような状態になります。

神経のない歯は血液供給がなくなるため もろくなってしまうのです。

先にも説明しましたように

歯(根)が折れた場合には、抜歯となる確立が高いです。

2.虫歯になりやすい!

次に 神経がない歯は、虫歯になりやすく、虫歯の進行速度も早いのです。

神経を取った歯は、ほとんどの場合 金属製 や セラミック等の被せ物(差し歯)を行います。

こうした被せ物には、ほんのわずかですが つなぎ目(隙間:すきま)が存在しています。

段差といってもいいでしょう。

この つなぎ目 に汚れが溜まりやすく、

歯磨きが適切にできないと 被せ物の隙間から虫歯細菌が侵入し、

虫歯となってしまいます。

また、神経のない歯は、虫歯になってもしみる等の痛みが起らないため、

気が付かないうちに進行しやすいのです。

3.根の先に膿みが溜まる!

次に 神経がない歯は、根の先に膿みが溜まることがあります。

この膿みが大きくなると 腫れたり、痛みが起こったりします。

本来、歯の中にある神経は、無菌的な状態ですが、

神経を取る際に歯に穴を開けた瞬間に 外部(大気中)の細菌が神経の穴に入ってしまいます。

外部からの感染を100%防ぐことは不可能なことです。

また、歯の根(神経が通ってる根)は、

非常に複雑な形態をしており、

メインの神経以外にも 細い神経(血管)が無数に存在します。

例えると 木の根っこにも 無数の細い根が存在するのと同じです。

また、歯の根(神経が通ってる根)は、

非常に複雑な形態をしており、メインの神経以外にも 細い神経(血管)が無数に存在します。

例えると 木の根っこにも 無数の細い根が存在するのと同じです。

そのため、全ての神経を取り除くこと自体 難しいのです。

残った細い血管が腐ったりすると 膿みとなることもあります。

根の先に膿みが溜まった場合には、

膿みを取り除く治療(感染根管治療)を行いますが、再発率が高いのです。

根の先に膿みが溜まっているような状態(感染根管)では、

根自体が感染しているため消毒だけでは細菌を100%取り除くことは不可能です。

特にレントゲン上で膿みの陰が大きかったり、

何度も腫れを繰り返しているような状態の場合には、

再発するリスクが高いことが 多くの論文からも明らかになっています。(

再感染根管治療)

以下は、さまざまな論文から得られた神経の治療の成績です。

1. 感染根管治療で80%程度の成功率

(50~90%程度の成功率の論文報告が多い)

2.再感染根管治療で60%程度の成功率

(50~80%程度の成功率の論文報告が多い)

これらの論文から 根の先に膿みが溜まっているような状態で治療を行った場合(再感染根管治療)には、10人に治療を行えば 4人は膿み(腫れ)が再発するということです。

神経のない歯は、どうしたら良いのか?

それでは、神経のない歯は どうしたら良いのでしょうか?

どうしたらトラブルなく 長く保つのでしょうか?

上記でご説明した

『歯根破折』

『根の先に膿みが溜まる』

といったことは、患者様ご自身で防ぐことは難しいのですが、

『虫歯になりやすい』ということは、予防をしっかり行うことでリスクは軽減できます。

つまり、起床直後と就寝前の徹底した歯磨きが 今後を左右するのです。

また、神経のない歯が虫歯になっていると判断された場合には、早急に対応することが重要です。

神経がない歯は、冷たい等の症状がでないので、

知らないうちに 虫歯が進行して 手遅れになることがあります。

また、神経のない歯に負担をかけないことも歯根破折防止の点からは大切なことです。

これは、神経のない歯をできるかぎりブリッジにしないことや

歯がない状態のままで放置しないことも重要なことです。

歯が欠損したままでいると 残っている歯に負担が加わるのです。

残っている歯に神経がなければ、歯根破折が起こる確立も高くなるのです。

神経がない歯を生涯に渡って維持することは、さまざまなリスクがあり 困難なことです。

そのため、リスクを最小限にするための治療方法 や 毎日の管理 が重要になってくるのです。

日付: 2016年5月7日 カテゴリ:未分類